| んな問題意識から、6年前に、私どもの協会会員の11社が集まって、プロモーショナル・マーケティングというものを考えようではないかという委員会ができました。また、ご覧頂く先生方が一緒に入ってくださって、この活動が始まりました。 |

|

| 画像をクリックしてPDFを表示します |

|

|

そしていま現在は、「プロモーショナル・マーケティング/公式テキスト」というものができました。これは宣伝会議で発刊されています。この本は、SP業界を代表する11社が、「これから、私たちはこういう方向に変わっていこう。ここを基準に新しいSPをつくっていこう」という、いわば業界の基準として、業界自体がつくったテキストであることが大きな特徴です。 |

|

|

| 画像をクリックしてPDFを表示します |

|

|

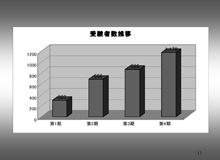

これに基づいて、試験の制度もあります。去年(第4期・08年)は約1,200人の方が受験されました。おかげさまで受験者数も順調に増えております。しかも、受験者数でみると圧倒的に印刷会社が多い。SPの業界は、今、大きく変化を始めている。そんな衝撃を感じさせる数字ではないでしょうか。

私、長いことSPの業界に居りますが、ここのところ、本当に、業界が変わってきたと思います。SPの業界に、新しい血がどんどん入ってきています。 |

|

|

| 画像をクリックしてPDFを表示します |

|

|

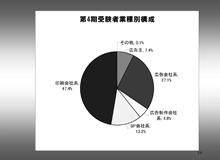

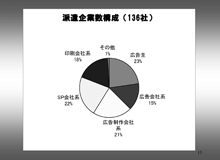

昨年の受験者の大多数は企業派遣ですが、派遣企業を業種別に見ると、広告主企業が一番大きいな割合を占めています。

次が、言うまでもなくということかもしれませんが、SP会社。それから意外に多いのが広告製作、いわゆるグラフィックプロダクションとか編集プロダクションなどの広告製作のプロダクションからの受験です。そして印刷会社、広告会社、こんな構成になっています。

これでわかることは、販売促進については、広告主自体も相当頭が痛い。昔のSPの考え方では、とても通用しな

|

|

| い。では、どう変わっていったら良いか…。広告主自体も悩んでいる。こんなことが、背景にあるのではないかと思います。 |

|

| 画像をクリックしてPDFを表示します |

|

|

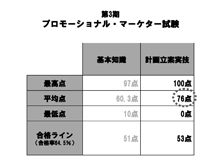

ここで、ちょっと、試験の内容をご紹介します。

午前中2時間は、公式テキストに書かれている重要な用語、例えば「プロモーション戦略課題とは」とか「プロモーション手法とは」「プロモーションテーマとは」という、用語の理解度テストです。記憶の力が十分にある若い人たちには、それ程大変なものではありません。

しかし、午後の2時間は、ちょっと大変なテストです。1000字程度のオリエンテーションがある。具体的には、企画対象商品が、どんな市場状況の中に置かれているかが「マーケティング・レポート」という形で渡されます。この |

|

レポートに基づいて計画をつくります。

計画をつくるということは、こんな市場環境のなかで、だれをターゲットにしたらいいのか、どのタイプの売り場を中心にプロモーション展開したらいいのか、どういう購買オケージョンをねらっていったらいいか、どこのエリアにプロモーションのお金を集中したらいいか、それを「戦略企画」と呼んでおりますが、これらの絞り込みをします。そして、そのうえで「ブランドの価値」といいますが、買い手の側にとってのこの商品の意味を定め、このブランド価値をひと言で言い表すキャッチフレーズをつくる。且つ、このブランド価値が、パッと見てすぐわかる「キービジュアル」を考えます。ただし、キービジュアルと言いますが、絵を描く必要はなくて、「字コンテ」といいますが、こんなような状況で、こんなシチュエーションの中でこの商品の魅力を訴える…という短い文章を作ってもらいます。

さらに、購買を直接的に動機づける仕掛けをつくります。市場分析から、この仕掛け作りまでを、午後の2時間で仕上げます。

簡単にいうと、得意先がオリエンテーションをしてくれて、「2時間で、目の前で企画をつくってちょうだい…」といわれるようなものです。

そして、もっとびっくりするのは、この計画立案での受験者の平均点がすごく高いことです。この数年で、SP業界の企画力は格段に向上しているということがわかります。 |

|

| 画像をクリックしてPDFを表示します |

|

|

そして、企業数ではなく、受験者数の割合で見ると、半分近くが印刷会社の方です。私は、本当に、印刷業界のSPの知識は、ここ数年で、見違えるほど変化していると思います。 |

|

|

| 画像をクリックしてPDFを表示します |

|

|

さて、これから具体的に、プロモーショナル・マーケティングをご紹介してまいりたいと思います。 |

|

|

| 画像をクリックしてPDFを表示します |

|

|

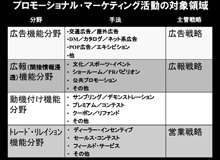

最初に覚えておいて頂きたいこと、それは「プロモーショナル・マーケティング」には、4つの働きがあるということです。

ひと言で、プロモーショナル・マーケティング、あるいは「販促」、あるいは「SP」といいますが、4つの働きがあります。

第1の働きは、「小さな広告」といったらいいでしょうか。マスメディアの広告のように大きく広くということではなく、例えば交通広告で、屋外広告で、あるいはDMやカタログ、ネットの広告、あるいは店頭の広告、展示会、見本市、そういうようなもので、「私のブランド」を知らせるということ |

|

が、販促の第1の顔、第1の働きです。

第2の働きは、SPとか販促というと、「売るぞ!」という感じがします。言い換えると、「バイミー」つまり「買ってちょうだい」という感じが強いものですが、2番目の働きは「バイミー」とか「売るぞ!」ではないんです。何となく好きになってもらえばいい…という働きです。

具体的に、例えば文化イベントをする。スポーツイベントを展開する。これらの展開で直接的な売り込みはだれも考えていない。SPというと、買ってもらう働きだけを考えがちですが、実は買ってもらうと、ちょっと遠い、何となく私を好きになってほしい。ラブミーという働きがあります。ほかの言い方をすると、広報的な活動で、社会との関係を上手に作って行く。この働きが2番目の働きです。

3番目は、がらっと変わって、ここは本当に「バイミー」です。買ってちょうだい…という活動です。具体的にどうやってか。

例えば試供品を配って「商品の良さ」を直に知ってもらう。あるいはデモンストレーション(実際にその商品を試してもらう)。あるいはプレミアム/コンテスト(「いま買えばこんな得があるから買ってちょうだい」)、あるいは商品割引クーポンなどでの展開です。

そして4番目がちょっと変わっています。1〜3番は、買い手に対する買う気作りですが、4番目は、売手、「トレード」と書いてありますが、販売店や営業員に対する売る気づくりの働きです。販売店にいろいろなインセンティブを付ける(ディーラー・インセンティブ)、あるいはセールス・コンテストを実施する、あるいはお店にいってPOP広告をとりつける、商品の大量陳列を行うなど、それらを通じて「私のブランド」の販売支援を行ってもらう。これが、4番目の働きです。

以上のとおり、「SPには4つの顔がある」これが、第1のポイントです。

「SPには4つの顔がある」のですから、今日からは、皆さんが得意先にいって、得意先の人が「販促」「SP」「プロモーション」などという言葉を使ったら、この人は何番目のSPがいいたくて「販促」といっているのかな、「SP」といっているのかなと、考えてみてください。こう考えるだけ、大きく整理ができます。

何となく「SP」といっても、広告と同じ意味で言っているのかもしれない。あるいは販売店に対する売る気づくりかもしれない。あるいはもっとPR的な活動がいいたいのかもしれない。「SP」とか「販促」という言葉を聞いたら、この人は、何番目のSPがいいたいのかな…、こう思うだけでずいぶん整理がつきますので、まず第1に、「SPには4つの顔がある」ということを覚えておいていただければと思います。

第2のポイントは、SPができることは、いまの4つです。この4つの異なった仕事をするのがSPですが、ほかのマーケティングの道具ではできなくて、プロモーションだけでしかできない働きが一つあります。それはどれでしょう。

SPには4つの顔があるのだけれども、ほかのマーケティングの道具にはできなくて、SPだけしかできない働きがある。それは、購買を直接的に動機付ける働きです。SPが出来る4つの働きを知っていることは、重要です。同時に、SPだけしかできない働きが何かを知っておく必要があります。このSPの固有の働き、それは、購買の直接的に動機付ける働きです。この二つを覚えておいていただくと、日常の得意先との話で便利だと思います。 |

|