|

|

| 画像をクリックしてPDFを表示します |

|

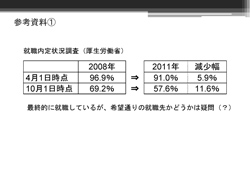

参考資料(1)

厚生労働省から出ている学卒の就職内定状況調査というものをちょっと見てみました。 2008年4月1日時点というのは、要はその期がスタートしている状態です。そのときには96.9%です。ですから3.1%、10人に3人くらい、「働けない、仕事につけない」という方がいらっしゃるわけです。 それに対して、その半年前の10月1日時点で決まっている人が69.2%です。ですから、10月1日に決まらなかった人が、その月のスタートまでには何とか会社を決めているという

|

|

ことです。これが2008年の状態です。

そのあと2011年、去年の新卒者の話ですが、4月1日時点では、就職希望者のうち91%が決まっています。ここは減少幅として5.9%くらいの幅におさまっています。ところが、10月1日時点、その半年前を振り返ると、57.6%、減少幅が11.6%。これだけ減っているということです。

これが何を意味するかということです。いろいろな読み方があると思いますよ。でも、4月1日時点で91%決まっていて、半年前、決まる人が決まるのが10月1日、この時点が57.6%。差にして33.4%あります。つまり、ちょうど3人に1人が恐らく、勝手な推測ですが、自分の思ったところに就職できていないということです。

第1希望、第2希望、第3希望、第4希望、第5希望、そんな生やさしいものではありません。私の会社に私のサポートをしてくれている女性の方がいらっしゃって、ちょうどお子さまが就職をしているそうですが、100何社受けている。ある程度名前の通った大学です。たぶんちゃんと教育を受けられている方なのでちゃんとした方だと思うのですが、100社くらい受けて、全然就職決まらない。

そうすると何が起きるかというと、どんどん自信をなくしていくそうです。自信をなくしていって最後どうなっていってしまうかというと、話を聞いていて、すごく――私も大学生の息子がいますので、あと3年、4年後の話ですが、夢をなくしてどんどん落ち込んでいくそうです。こんな時代なのです。スタートの時点がこれですから。

よく第1希望の会社に入れなかった、第2希望の会社に入れなかった、そういう生やさしさではないのです。第5希望、第6希望、そんな世界でもない。何かといったら、究極の消去法です。プータローやりますか、とりあえずどこかに籍を置きますか、といって働き始める方が圧倒的に多い――圧倒的に多いとはいいませんが、恐らく私の推測だと、この91%と57%の差の33.4%、この部分の大多数がそういう方なのではないかなと推測しています。

実は、この話をする前に、昔、私の先輩がやられていた講演の議事録を見ていて、そのとき私の先輩はこんなことをおっしゃっていたのです。どういうことをおっしゃっていたかといいますと――多湖輝さんってご存じですか。社会学者になるのでしょうか。千葉大学の教授で『頭の体操』を書かれた方がいらっしゃいます。一度は見られたことがあると思うのですが、その多湖輝さんが10何年前にこんなことをおっしゃっているんです。

「22歳までは、人は100%みんな持っている、42歳になるまでの間に少しずつ減っていって、42歳になると50%が夢と希望をなくす。52歳になると、夢を持っている人は2%になる」といっていました。すごい話ですね。これを聞いて思ったんですね。もしこの比率で考えたらどうなってしまうのだろうという話です。

今の話は、22歳までに100%夢を持っていることを前提としてどんどん夢をなくして、最後2%になるという話でしょう。最初から、へたすると57%ですよね。"へたすると"ですよ。もうちょっと持っているかもしれません。でも、6割くらいではないかなと思っています。こんな状態です。こんな状態の中で、じゃ、という話です。

|

|

| 画像をクリックしてPDFを表示します |

|

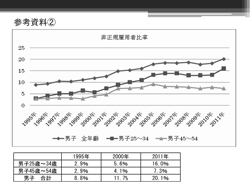

参考資料(2)

それから、次の話です。これ、非正規雇用者比率ということで、どんどん非正規雇用者が増えています。要は、正社員にならない人が増えています。データそのものがうんぬんではないのです。私がお伝えしたいのは何かというと、これは何をもたらすかというと、「体罰効果」といいます。

ご存じでしょうか。この中に軍隊にいかれた方はいらっしゃらないと思いますが、軍隊でなぜ体罰は効果があるかと聞いたのです。私の上司が自衛隊出身

|

|

こんなことをいっていました。体罰というのは、実は殴られている人にはそんなに効果がないそうです。何が怖いかというと、殴られているのを見る人に恐怖心を植えつけるためのものです。ですから、殴る人を決めるそうです。ああ、なりたくない、といってみんな言うこと聞くわけです。体罰というのは、実は殴られているときは、痛いことは痛いのでしょうし、決して殴られて気持ちいいわけではないと思いますが、別にスルーできてしまうんですね。問題なのは、まわりに対する影響です。

ちょっと話飛んでしまいますが、なぜこんな話をしたかというと、恐らく皆さまの会社の社員さんは、皆さんの会社にちゃんと就職できた方です。本意かどうかは別として、とりあえず正規社員という、よく川柳でいう、狭き門の正社員になっている方々なのですが、問題なのは、ある一定量のこういう状態が続くと何が起きるかというと、非正規社員はもう開き直っているからどうでもいいのです――どうでもいいとはいいませんが、彼らのモンダイをきょうこの場で話をするつもりはさらさらございませんが、この方々、この状況を見て何が起きるかというと、萎縮です。ひたすら萎縮です。明日は我が身です。立派な体罰恐怖です。

ということは何が起きるかというと、きわめて表面上の忠誠心です。ですから非常に器用に忠誠心を示している振りを皆さん方は覚えます。本当に持っているかどうかなんてわからないです。でも、昔ほど暴れないですね。暴れないというのは何かというと、我を主張しない。もっともらしく言うことを聞いているような振りをする。でも、という話です。こんなことを時流が求めてくるわけです。 |

|

| 画像をクリックしてPDFを表示します |

|

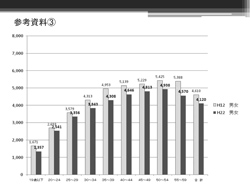

参考資料(3)

では、ここで「時流と働く人の変化」という話をしたいと思います。 「過度な『顧客満足の追求に』による、社員の疲弊とストレス」という話です。

この話ですが、ある1年くらい前だったでしょうか。あるコラムを読んでいて、なるほどなと思ったことがあります。イギリス人が書いたコラムで、こんなコラムです。

日本人を不幸にしている元凶の言葉がある。その言葉は「お客様は神様です」という言葉だそうです。

|

皆さん方は、私より上の方はご存じだと思いますが、「お客様は神様です」という言葉を聞いたことありますよね。どんな偉い先生がおっしゃったかご存じですか。すごい大先生が唱えたんじゃないですよ。

これは、三波春夫さんです。三波春夫さんが「お客様は神様です」と、たぶん勢いで言ってしまっただけなんでしょうね。これが日本の中で最もうんちくのあるサービス業の言葉みたいになってしまっていますが、この言葉が日本人を不幸にしている元凶だといっているコラムなのです。

なぜといいますと、日本人は過剰に顧客満足を求めすぎる。失礼ですが、お客様は神様でも何でもないです。人間です。お客様を神様だと扱おうと思ったら何をしますか。簡単です。自分が人間以下になればいいのです。

ということは何かというと、「お客様は神様です」ということは、裏を返すと「おまえは人間以下だ」という話なのです。めちゃくちゃな論法かもしれませんけれどもね。それはコラムに書いてあったんですよ。でも、わからないでもないですよね。 これが社員を疲弊させ、ストレスを生んでいます。概念でいうと、こんな感じです。会社は、売らんがために期待を煽りまくります。そしてお客様は当然ながら社員に要求をします。だって、期待に煽られていますから、そしてそれに対してちゃんとやるように会社は命令をして管理をします。これが現実です。

しかたないのです。この時代の中でお客様満足を追求していく。このときに――まじめな話はここからです――このストレスに対して社員は三つのパターンを持っています。

一つ目のパターンは、ネガティブという受け止め方です。マイナス発想で受け止めます。この人たちの特徴は何かというと、何かいいことないかな、しょうがねえな、とネガティブに受け止めます。この方々はどうなるかというと、疲労感、そして最後、最悪うつです。この方々は非常に怖いです。

次です。パターン2が、無理やりプラス発想です。この無理やりプラス発想というのは、いいことにはいいことですが、ちょっと怖いです。こんな形なのです。ちょっと絵に描きます。

外界、世の中には、いいことも、普通のことも、悪いこともあります。これらのことを我々は脳で認識するわけです。そして脳でこの悪いことを含めて素直にそのまま対応すればいいだけです。悪いことも含めて、お客様のクレームも含めて、そのまま申しわけないなと思って対応すればいいだけなのですが、ここになぜかストレスを起こすわけです。

この外界に起きていることを全部ストレスとして受け止めてしまうと、これをネガティブといいます。無理やりプラス発想の人は何かというと、マイナスの要素があることに対してどう受け止めているかというと、これはきっと私を成長させるためのチャンスだと、よくとらえようとします。これを「昔型の根性論」といいます。この方々は、セイカクはないです。無理やりプラス発想、悪い話ではないです。でも、ある日突然ということが起きやすいです。

そして最後の話です。不快対策志向。これは何かといったら、そもそも先ほど言いましたこの悪い話を聞かないということで、悪い話から逃げてしまうとか心を閉ざす。ここに壁を設けます。こういう方々の特徴は何かというと、「まあ、いいんじゃないですか」という答えです。

最初の話、ネガティブの人は、こういう話です。「なんかいいことないかなあ」「だめだあ」「疲れた」という。無理やりプラス発想の人は、「気合だ」「頑張ろうぜ!」。そして不快対策の人は何かというと、「いいんじゃないですか」という世界です。

心を保つ上では(3)が一番安定しているのですが、周囲が大変です。というか、こういう部下を持つと、上司はかなり大変です。私の部下にもいますが、こういう方は非常に困ってしまう。こういうことがまず意識として変化していきます。

次に、低成長時代で、処遇とか報酬で部下が操れない時代です。これをデータとして物語っているのが、この表です。

|

|