|

皆さん、こういう人、知りません? 「おまえ、こんなことしていたらどうなると思う? 将来心配じゃないか」と質問したときに、「別に」と答えられたら、たぶん皆さん方は、もうこの先指導できなくなります。言われたことないですか。

うちの会社でもいます。「今のおまえでいったら、どうするつもりなの」といったら、「いやあ〜」といって、違うことしゃべり始めるんです。いやじゃねえよ、と思っているのですが、本人にとっては考えないですからね。これは、人間にとって優秀の定義です。

優秀な定義でも、例えば皆さんが社員なら、ここでこういう行動をとったら、あの人、どう思うだろうと、これは先を想像することではないですか。この想像する力がない人、これはとても扱いにくいです。でも、そういう人もいるのです。

実はこの話をしていましたら、私は人事が本業でお話をさせていただいているのですが、ある経営者からこんなおもしろい話を聞きました。好き嫌いがあるので必ずしも正しいという話ではないですよ。何かというと、「昔はこうだった。今はこうなった」ということです。山田さんの言うことが本当だったら本当なんだろうけれども、本当だとするならば、仮説は二つある。会社を伸ばしていくために、企業をつくっていくために、達成する文化をつくるために、方法は二つある。

一つは何かというと、普通の人を普通に育てる戦略です。今までと同じ戦略です。普通の人をどうやって採用するか。そして、この人たち(優秀な人)をとれる会社はいいですよ。この辺の方々をとっていかに育てるかを考えるという戦略が一つの人事戦略です。

もう一つの戦略を何というか。とにかく1人1,000万でも2,000万でもいいからカネ出して引っ張ってくる。そして数人をここで合わす。

言葉が悪いので会社名はあえて出しませんが、結構大手のチェーン店の多くである戦略はこれです。すごく優秀な人と、ただ何も考えずにやっている。

コンビニなんかおもしろいです。うちの会社の近所にあるんですが、「いらっしゃいませ! いらっしゃいませ! ありがとうございました!」といっているのですが、だれも私の顔を見ないですから。壊れたテープレコーダーみたいなものです。でも、テープレコーダーと同じように、「いらっしゃいませ」を2回に「ありがとうございました」を3回混ぜるとちょうどいいバランスになるよと教えたら、素直にやります。このとおりやっている集団です。それは何かといったら、優秀な人がMDを組んで、優秀な人がオペレーションを考えてやるという戦略です。これを私は否定していません。

もう一つは、人間味あるサービス。どちらが正しいとかではなくて、戦略がたぶん二つに分かれていきます。採用戦略からして分かれていきます。間違いなく分かれます。だって、皆さんの会社も、この中に人事担当がおられたら、「うちの会社は、特に優秀な人を求めているわけじゃない。普通の人でいいんだよ」とおっしゃるのです。でも、恐らく、ちょっと優秀でのこのゾーンが今レアものです。「ちょっと優秀な、普通な人」。変な日本語ですが、これ、とれるものならとってみろというくらいすごいですよ。そのうちここが一番プレミアムゾーンになって値段が高くなるのではないかと思っているのですが、何といったら、非常に頭がよくない分だけ素直さを持っているからです。言葉が悪いですが、もっと言ってしまいますが、皆さん方が使いやすいからです。

うちの会社で、非常に高学歴の人間をとってくるのですが、東大で海外に留学してきましたなんていうのをとってきてもなかなかモノにならないんですよ。つぶしてしまうんですね。つぶしてしまうというか、我々がつぶれてしまっているのかもしれませんが。「君、力あるのはわかったから、外で頑張って」ということです。こんなことです。

ということが、二極化として、こういう時代なわけです。となると、皆さん方が考えていかなければいけないのは、画一的な対応をしていこうと思ったら、間違いなくうまくいかなくなります。これが時流です。 |

|

| 画像をクリックしてPDFを表示します |

|

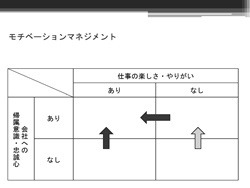

モチベーションマネジメント

チベーションマネジメントという話で、そろそろ終わりに近づいてまいりますので、これからのことを考えていきたいと思います。

「モチベーション」と一言でいいますが、二つのモチベーションがあります。一つは、仕事の楽しさ、やりがいというモチベーションです。もう一つが帰属意識、忠誠心といった、会社に対するモチベーションです。まったく違うものではありませんが、このモチベーションの源泉が、ちょっと意味が違います。

|

|

皆さん、どうでしょう。皆さんの社員がこの表を見て、ホンネで答えたときにどこに手をあげますか。

ちょっと説明します。「仕事の楽しさ・やりがい」が「あり」というのは、仕事にやりがいがありますか。「あり」というのは、「はい、そうです」という答えです。「なし」というのは、「なし」と書きましたが、「やりがいありますか」に「ありません」という答える意味ではないです。「仕事、やりがいある? 楽しい?」と聞いたら、よく返ってくる答えはここです。「いや、別に嫌いじゃないですよ」「別にいやじゃないですよ」という状態を「よりモチベーションなし」というふうに切ります。

「会社への帰属意識・忠誠心」という話です。「あり」というのは、「うちの会社、好き?」「忠誠心、持ってる?」――「忠誠心、持ってる?」というのは質問のしかたとしてはあり得ないかもしれませんが、「好き?」といったときに「好き」と答えてくれるのが、「あり」です。「いや、別にいやじゃないですよ」「別に不満はないですけどね」という、「好き」とは言わない人たちも「ない」というふうにいいます。

そうしますと、この4つのブロックの中で左上のブロックは、仕事も楽しいし、やりがいも感じているし、会社も好きな人です。皆さんの会社の中でここに手をあげる人が何人いらっしゃいます?

前、マニアには有名なある小売店さんにこの話をしました。社員研修会だったのですが、後ろに社長が聞いていました。お話をしていて、「皆さん、どこですか」といって、ある女性を指したんですね。「○○さん、どこに入ります?」といいましたら、「答えなきゃだめですか」といいました。

「『答えなきゃだめですか』という答え自体がたぶんまずいと思いますよ」といったのですが、何がだめですか。皆さん方、どう思います?

たぶんうちの会社は、実際に手をあげるかどうか別ですが、ここ(右下)が多い。仲良しグループの会社はここ(左下)が多いですね。別に仕事嫌いじゃないし、みんな好きだからとりあえず仕事する。でも、ここの集団とは何かというと、わりと成果の出にくい集団です。もっというと、変化に対応しにくい集団です。何かというと、決められたことをやっていればいい集団です。ですから、緩やかな停滞を招きやすい。ここ(右上)は波瀾が起きやすい会社ですね。

ここをちょっと。実際ここ(左下)は社員で、ここ(右上)の社員がいない会社もまた珍しいし、逆に気味悪いんですが、ここ(右下)の多い会社というのは、おのずと両方盛り上がります。ということなのです。

問題なのは、今までずっと時流をお話ししてきました。いやな話ばかりしてきたのですが、ここからスタートする会社は、こっち(右下)に持っていって、こっち(左下)という話もありますが、できれば上に持っていったほうがいいですね。

盛り上がらない会社で、これ、スレートにしますよ。あくまでも私の経験則なので絶対というわけではないのですが、盛り上がっていない、ここ(右下)が多い組織の中で、こっち(右上)を先にやろうと思うと、おかしな方向になるのです。あくまでも経験則です。

では、成長のステップということで、これを皆さん方に考えていただきたいのです。これはテキストにないので見ていただければと思います。そんなにややこしいことは書いていません。

まず、成長のステップは、第一段階は「知る」ということです。これは、組織マネジメントの話はしていません。純粋に成長を追ってみていただければいいことです。知ると、それが自分事になって翻訳をすると、大体腹に落ちます。腑に落ちるというやつです。腑に落ちても行動を起こさなければ成果は出ない。成長しない。腑に落ちたことのメリットを感じると、初めて人間やってみようと思います。

わかりやすい例が、禁煙です。禁煙は体にいい、たばこは体に悪い、ということを知っているか知らないかというと、大体の方は――たばこを吸っている方もこの中に多くて、たばこを吸うことをどうこう言っているわけではないのですが、私もたばこは辞めますが、お酒は辞めていませんからあまり偉そうなことは言えませんが、飲み過ぎは体によくないことは知っています。でも、腹に落ちてこないんですよ。

自分事ではないんですね。私、幸い健康なものですから。そこでメリットを知るとやります。やると成果になります。正確にいいますと、成果が出るかもしれない。これが成長のステップです。でも、多くの場合、やってもすぐに成果が出なくて、メリットを体感すると続けられます。

例えばこういう話です。今、禁煙という話を例にとりましょうか。禁煙をして、三日坊主でもいいですが、三日坊主で禁煙が終る人は、何で禁煙が3日間で終るかというと、意思が弱いからではありません。まあ意思が弱いというのもあるのでしょうけれども、それだけが原因ではありません。3日間たばこを辞めてみて、自分にメリットを感じなかったからです。

よくあります。「たばこを3日間辞めてみて、試しに何か寝覚めがよくなったような気がする」「なんか頭がすっきりしたような気がする」「なんかご飯がおいしくなったような気がする」というふうに、メリットを体感すれば、続けてみようかなと思います。

ところが、メリットを感じないと、三日坊主に終ります。三日坊主というのは、意思が弱いからではなく、3日間の間に単純にメリットを体感することができなかったからだけです。

そして、続けると、さらに成果が出る確率が上がります。でも、絶対ではありません。これが成長のステップです。これは、皆さん方、自分自身に置き換えていただければ、ある程度このステップというものが成立するというのはおわかりいただけるだろうと思います。

ここからが組織マネジメントの話です。これと同じことがこれからの人を動かす上で非常に重要なキーワードになってきます。

先ほど来お話ししたように、「成功体験が少ない」だの「給料が上がらない」だの、いやな話を全部してきたのは、極論をいえば、この話をするためです。

では、次です。言葉を換えます。企業の中で活気のある会社というのはどういう会社かというと、決めます。決めるというのは何かというと、ご存じでしょうか。「決める」という言葉の裏側には何があるか。「決める」という言葉の裏側には「捨てる」という文字が入ります。

例えばここに2色のペンがあります。私はどちらかを決めます。赤に決めるということは、言葉を換えると、黒いペンを使うことをやめました、置くという行為をする。捨ててはいない。とりあえず外す。

成果の出ない組織はどういう組織が多いかというと、決めないのです。表面上は決めているのです。でも、「このペンを置きなさい」という指示を出していません。こうやって書いています。だから字が汚い。そして決めたことを理解、納得をして、実行されれば成果が出る場合もあります。ただ、結果というのは成果につながらないときがある。成果というのはあくまでも結果値ですから、必ずしも出ないことがある。そこで大事なことは、続けるということです。

このところ、これを継続できると、活気ある企業風土ができます。そうすると、決められます。

活気のない組織というのは、何かというと、あれやこれやいっているけれども、壁が三つある。まず決めたけれども、理解、納得してもらえない会社。社員が納得しない会社というのが現実に多いです。やる前の段階で止まってしまっている。言っているだけという会社です。

なぜこうなるかというと、だれかが言っていることが他人事になっているからです。会社で、「今期の計画、これだけやるぞ」と宣言していますが、「ああ、そう。だから?

何なんですか」と。言いませんよ。先ほど言いましたように、たち悪いです。なんでといったら、今、怖いですから、おとなしくしているのが一番いいんですよ。逆らわない。だから、聞いている振りしていますから怖いです。聞いている振りというのはどういうことかというと、聞いているか聞いていないかわからないということですから。

次です。仮に理解しても、動かないです。面倒くさいから。そして続かないですね。そして成果が出ないですね。といって、このループが切れてしまっている状態。これが活気のない組織です。活気のない組織というのは何かというと、決めたり、騒いだり、唱えたりすることではないです。決めたことが理解されて、実行されて、続けられて、初めて風土として成り立つわけです。 |

|